建材作为建筑工程的基础材料,其质量直接关系到建筑物的安全性和耐久性。很多人可能并不清楚,建材其实是有保质期的。这一特性对于保障建筑质量至关重要。

从建材的物理性能角度来看,随着时间的推移,其一些关键性能会发生变化。比如,木材会随着环境湿度和温度的波动而发生干缩湿胀现象。在长期的存放过程中,如果所处环境湿度较高,木材会吸收水分而膨胀,导致其尺寸发生改变,可能影响到后续在建筑结构中的使用。当木材用于制作门窗框架时,这种尺寸变化可能致使门窗无法正常开关,或者密封性能下降,从而影响建筑的整体功能。类似的,钢材也会面临物理性能的改变。钢材在储存过程中,可能会因为氧化而生锈。铁锈不仅会使钢材的外观受损,更重要的是会降低钢材的强度和韧性。当钢材用于建筑的承重结构时,生锈导致的强度下降可能会埋下安全隐患,严重时甚至可能引发结构坍塌等重大事故。

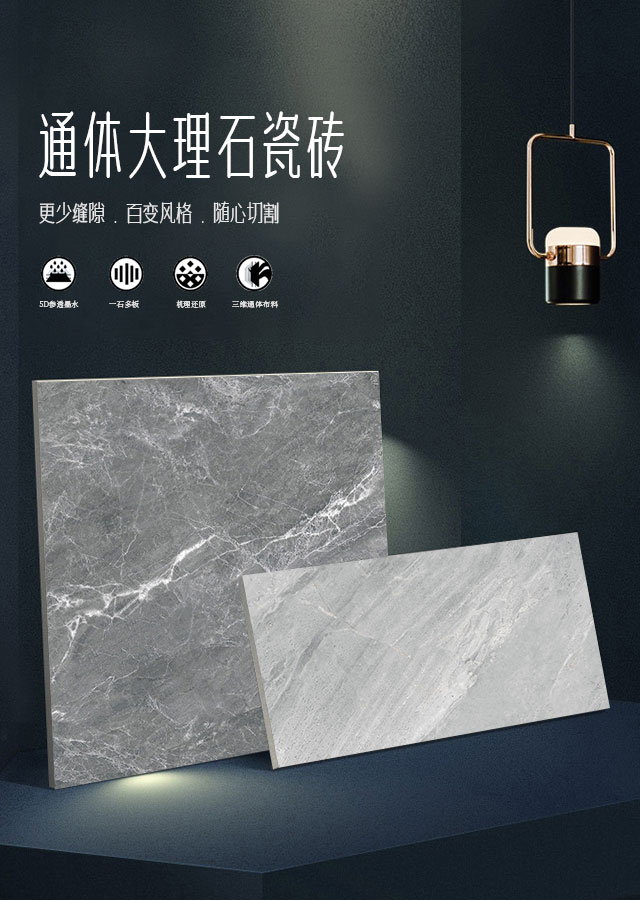

建材的化学稳定性也会随时间而改变。许多化学建材,如涂料、胶粘剂等,都有其特定的化学组成和反应条件。涂料中的某些成分会随着时间与空气中的氧气、水分等发生化学反应。例如,一些有机涂料中的高分子聚合物会逐渐降解,导致涂料的附着力下降、光泽度减退以及耐候性变差。原本能够有效保护墙面的涂料,在保质期过后可能就无法提供预期的防护效果,墙面容易出现褪色、起皮、脱落等问题。胶粘剂也存在类似情况,其粘结性能会随着时间而衰减。在建筑施工中,用于粘贴瓷砖、石材等的胶粘剂,如果超过保质期使用,可能无法保证足够的粘结强度,从而导致瓷砖或石材脱落,危及人员安全。

微生物的影响也是建材保质期存在的一个重要因素。某些建筑材料,如保温材料、木材等,容易成为微生物滋生的温床。在适宜的温度和湿度条件下,霉菌、细菌等微生物会在这些材料表面或内部生长繁殖。微生物的生长不仅会破坏材料的结构,还可能产生有害物质,对人体健康造成威胁。例如,霉菌在生长过程中会分泌一些酶类物质,这些酶能够分解材料中的有机成分,导致保温材料的保温性能下降。霉菌散发的孢子和代谢产物可能会引发室内人员的呼吸道疾病、过敏反应等健康问题。

建材有保质期是由多种因素共同作用的结果。了解建材保质期的存在及其影响因素,对于建筑行业至关重要。在建筑施工和维护过程中,严格遵守建材的保质期规定,选用在保质期内的合格建材,才能确保建筑物的质量和安全,为人们提供一个可靠、舒适的居住和使用环境。施工单位和相关人员应增强对建材保质期的重视,避免因使用过期建材而带来潜在的风险和损失。建材生产企业也应不断优化产品配方和生产工艺,延长建材的保质期,提高产品质量的稳定性。只有各方共同努力,才能更好地发挥建材的作用,保障建筑行业的健康发展。

对于已经超过保质期的建材,必须谨慎处理。不能随意将其继续用于建筑工程中,而应按照相关规定进行鉴定和处置。如果经过专业评估,某些过期建材仍可满足一定的质量要求,那么可以在特定条件下有限制地使用,但必须做好详细记录和质量跟踪。如果建材已明显不符合质量标准,就应坚决予以废弃,避免其流入建筑市场带来安全隐患。

在建筑行业的发展历程中,随着技术的不断进步和对建筑质量要求的日益提高,对建材保质期的认识和管理也在不断完善。未来,随着新型建材的不断涌现,对于建材保质期的研究和规范也将持续深入。科研人员会致力于开发更稳定、保质期更长的建材产品,同时建立更加科学、精准的建材保质期评估体系和检测方法。建筑行业的从业者也将更加自觉地遵守建材保质期的相关规定,将其作为保障建筑质量的重要环节来抓。通过各方的共同努力,确保建材在整个生命周期内都能保持良好的性能,为建筑事业的蓬勃发展奠定坚实基础,为人们创造更加安全、舒适、美观的建筑环境。

建筑行业的监管部门应加强对建材市场的监督管理,加大对违规销售和使用过期建材行为的查处力度。建立健全建材质量追溯体系,确保从建材生产、销售到使用的各个环节都能严格把控质量,让过期建材无处遁形。只有通过加强监管,形成有效的市场约束机制,才能促使建材企业和施工单位更加重视建材保质期问题,共同维护建筑市场的正常秩序。

在建筑工程的全生命周期中,从设计规划到竣工验收,再到后期的维护管理,都应充分考虑建材保质期这一关键因素。设计师在选用建材时,要综合考虑建筑的使用功能、环境条件等因素,合理选择具有合适保质期和质量稳定性的建材产品。施工人员在施工过程中,要严格按照建材的使用说明和保质期要求进行操作,确保建材的正确使用和妥善保管。在建筑的使用阶段,物业管理人员应定期对建筑内的建材进行检查和维护,及时发现并处理可能因建材保质期到期而出现的问题。

建材有保质期这一特性贯穿于建筑行业的各个环节,与建筑质量、安全以及人们的生活息息相关。只有充分认识到其重要性,通过各方协同合作,加强质量监管、规范使用管理、推动技术创新等措施,才能更好地保障建筑行业的可持续发展,为人们建造出更多高质量、长寿命的建筑。